Tsung-Dao Lee

A Great Master of Physics

Selfless Devotion to Motherland

Integration of Science and Art

Professor Tsung-Dao Lee

Tsung-Dao Lee(1926-2024), a world-renowned scientist, Nobel laureate, and esteemed Chinese-American physicist. Professor Emeritus Tsung-Dao Lee was highly honored in the scientific community. He was a Foreign Academician of the Chinese Academy of Sciences and a member of The World Academy of Sciences (TWAS), the National Academy of Sciences (NAS), the American Academy of Arts & Sciences, and Italy's National Academy of Sciences. He held life tenure as a director of the China Center of Advanced Science and Technology (CCAST), and was an honorary professor of Shanghai Jiao Tong University (SJTU), and honorary director of Tsung-Dao Lee Institute of SJTU.

Professor Lee's academic career spanned over 60 years. He made significant breakthroughs in various fields, including quantum field theory, elementary particle theory, nuclear physics, statistical mechanics, fluid mechanics, and astrophysics. His relentless pursuit of truth and scientific knowledge led to lasting and impactful contributions to the development of physics. Professor Lee was a dedicated advocate for the advancement of science, technology and education in China. His unwavering commitment to his motherland was evident in his efforts to promote high-energy physics, notably through his work on the Beijing Electron-Positron Collider. He played a pivotal role in establishing the “School of the Gifted Young” (SGY) at the University of Science and Technology of China, initiated the China-U.S. Physics Examination and Application (CUSPEA), and proposed the establishment of postdoctoral fellowships, the National Natural Science Foundation of China, and other important institutions. He founded the China Center of Advanced Science and Technology (CCAST) and proposed the establishment of the Tsung-Dao Lee Institute to focus on fundamental scientific issues. His contributions significantly advanced China's scientific and technological education and talent cultivation. A visionary who championed the integration of science and the arts, Professor Lee collaborated with top Chinese artists to represent scientific ideas through artistic creation, leaving behind masterpieces of profound and timeless significance. He established the SJTU T.D. Lee Science and Art Lecture Fund to promote the development of innovative cultural representations of science and art.

"Seeking wisdom requires learning to question. Just learning to answer is not seeking wisdom." This philosophy defined Professor Lee's life. Full of wisdom and deeply attached to China, he left an enduring legacy in physics. His achievements and selfless dedication to the future of science in his motherland will be permanently recorded in the annals of science. His scientific spirit, characterized by indifference to fame and fortune and dedication to lofty goals, will inspire generations of Chinese scientists and students to strive for new scientific milestones.

1926年11月24日,李政道出生于上海。李政道从小就深受中华优秀传统文化的启蒙与熏陶,早年就读于上海清心中学附小及东吴大学附中。李政道的中学教育因日本侵华战争被迫中断,他不愿在日本侵略占领下读书,便离家赴大后方求学,辗转进入江西赣县基督教联合中学就读。

1943年,李政道在未取得中学文凭的情况下,以同等学力报考时在贵州的浙江大学,被录取入电机系,开学初转入物理系,受到束星北、王淦昌等教授悉心培养。

1945年,李政道转学至时在昆明的西南联合大学继续学习物理。1946年,因吴大猷、叶企孙推荐,李政道获得中国政府奖学金赴美留学,并于同年进入芝加哥大学攻读研究生。

1948年,李政道通过芝加哥大学博士考试,被“原子能之父”恩里克·费米费米教授挑选为他的博士生。在费米的指导下,李政道于1950年获得博士学位,时年仅24岁,这也是他一生唯一的一张毕业文凭。

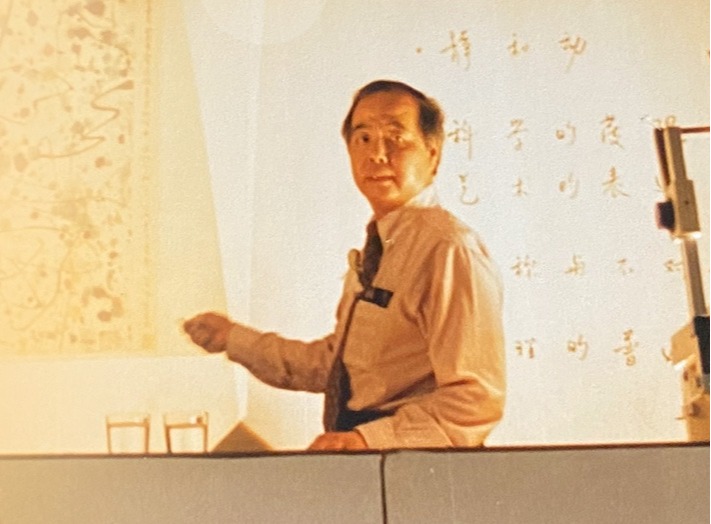

Tsung-Dao Lee before studying in the USA

1950年,李政道进入芝加哥大学约克斯天文观察站任研究员,后进入加州大学伯克利分校物理系任讲师并从事博士后研究。

1951年,李政道提出水力学中二维空间的流体没有湍流,其论文《二维液体和三维液体的湍流的差异》对气象预报的计算产生了重要影响。同年,李政道转至普林斯顿高等研究院工作,与杨振宁共同发表论文,首次给出不同热力学函数的严格定义,推翻了迈耶、波恩等人建立的相变基本观念,标志着统计力学对相变问题严格处理的新开端。著名的李-杨单元定理也是在这一时期得到证明的。

1952年,李政道与洛、派恩斯合作,完整解决了极化晶体中的极化子问题,这一工作直接启发了1957年巴丁、库珀和施里弗提出BCS理论,三人也因此获得1972年诺贝尔物理学奖。

1953年,李政道加入哥伦比亚大学,任物理系助理教授。这一年,李政道解出场论中的盖尔曼-洛重整函数关系方程式,将这个解用于量子色动力力学即可解释夸克禁闭。

1954年,李政道发表论文,提出关于量子场论中的可解模型,被称之为“李模型”。这一模型推动了量子色动力学的发展,对场论和重整化研究有很大的作用和影响。次年,李政道即任哥伦比亚大学副教授。

1956年,李政道任哥伦比亚大学正教授,是哥伦比亚大学建校200多年历史上最年轻的正教授。当年,李政道和杨振宁合作完成论文《弱相互作用中宇称是否守恒》,指出已有的弱相互作用的实验并未验证这些对称性,并在此基础上提出了几种检验弱相互作用宇称是否守恒的实验途径。1957年,他们又提出二分量中微子的理论,对宇称不守恒作出了定量的预言。李政道与杨振宁合作提出的弱相互作用中宇称不守恒理论,彻底改变了世人对对称性的认识,为人类探索微观世界的道路上打开了一扇新的大门,促进了物理学的发展,为此共同获得1957年诺贝尔物理学奖。这是华人首获这一世界最高科学荣誉,极大地提振了中华民族的民族自信心和自豪感。在此后几年里,李政道将在弱相互作用研究中新的思想推广到其他物理过程中。以对称性原理为出发点的研究成为60年代粒子物理的主流。

1957年,李政道和杨振宁对量子统计力学进行了新的开发。至1960年为止,他们和黄克孙研究了玻色硬球系统的统计,建立了统计物理中多体问题通用的理论框架,发现有相互作用的玻色系统可以导致超流现象,从而对氦2的奇特性质有了进一步了解。

1960年,李政道兼任普林斯顿高等研究院教授,这一年,他在论文中建议的可能的高能中微子实验涵盖相当广泛研究方向,包括怎么区分不同中微子及中性流的可能性等,从提出到现在一直引领相关研究。李政道与他在哥伦比亚大学的同事开创了高能中微子物理的重要领域。

1964年,李政道与瑙恩伯格分析了与零质量粒子相关的发散。他们描述了一种普适方法,这种方法被称为KLN定理。这一定理是强相互作用实验中不可缺少的定理,也是用高能喷注去发现夸克和胶子的理论基础,在量子色动力学当今工作中一直起着重要作用,仍然是粒子物理的关键热点课题。同年,CP不守恒的发现,证明了当时1957年李、杨和厄梅的理论预见,李政道提出一系列CP不守恒的模型,并验证这些模型和当时的实验测量是相容的。几年后,他又在自发破缺的基础上提出另一模型,该模型至今仍是解决CP问题的可能性之一,也是目前建造B介子和τ轻子-粲夸克工厂等大型加速器的主要研究目标之一。

1974到1975年,李政道发表了题为“高密度下一种物质的新形态”系列文章。这些文章开创了相对论重离子碰撞物理的现代领域,至今仍统领整个高能核物理领域。

1975年起,李政道与同事合作开创了非拓扑孤立子领域。之后在1986年,李政道将非拓扑孤立子同广义相对论结合,开创了孤子星领域,成为暗物质、类星体等的理论模型之一。80年代和90年代他一直工作在这几个领域中,并致力于孤立子星和黑洞的研究。

1982年起,李政道进行格点规范领域研究,与克里斯特、弗雷德伯格提出随机格点的理论。1983年,李政道发表量子场论的离散描述及其相关文章,指出时间可能是离散动力学变量,并与弗雷德伯格共同提出离散量子力学。这套是今后统一场论的可能途径之一。

1986年以来,李政道在高温超导的研究中,探讨了凝聚态物理、多体统计等方面的问题,和弗里德伯格一起提出玻色子-费米子超导模型,该模型结合了玻色-爱因斯坦凝聚和BCS理论。

鉴于李政道在相当广泛的科学领域取得的杰出成就和做出的巨大贡献,李政道当选美国国家科学院院士、美国艺术和科学院院士、第三世界科学院院士、意大利国家科学院院士,1994年当选首批中国科学院外籍院士。

1997年,李政道促成美国布鲁克海文实验室与日本理化学研究所合作,建立理研-布鲁克海文研究中心,并兼职为中心主任。1998年,李政道领导哥伦比亚大学物理系理论组设计建造了两台当时世界计算速度最快的量子色动力学专用超级计算机。2004年,理研-布鲁克海文研究中心与李政道主持的哥伦比亚大学研究小组合作建成十万亿次超级计算机。

1999年起,李政道与弗雷德伯格、赵维勤发展了一系列解薛定谔方程新方法,这种方法开创的新方向受到广大物理学家的密切关注。2006年,李政道在八十岁时依然在这一领域发表论文。李政道曾预测有一种新的,能够产生过去和将来之间差异的粒子,称之为“时间子”。李政道还曾重点研究探讨轻子内和夸克内的转换现象。2011年,李政道在哥伦比亚大学物理系荣休,至此,共发表学术论文321篇。

Tsung-Dao Lee won the Nobel Prize

1972年,李政道再次踏上祖国故土,他提出必须重视基础科学,要较早地培养年轻的基础科学人才。

1974年,李政道再次回国。在参观复旦大学后,他提出了关于科学人才培养的建议,即从少年时期开始培养一支少而精的基础科学人才队伍,在国家领导人的支持下,促成了中国科学技术大学“少年班”的建立。

李政道为祖国高能物理事业发展花费大量心血。自1976年得知中国正在筹备建造高能加速器开始,便提供全力帮助。在李政道的建议和安排下,数十位中国学者到国外高能物理研究的前沿科研机构学习培训,这些“李政道学者”成为后来建设北京正负电子对撞机、北京谱仪和进行高能物理研究与实验的中坚力量。

1979年,在李政道的积极努力与推进下,中美两国于邓小平第一次访美期间签署了《中美高能物理合作协议》,这是中美正式建交后在科技领域签署的第一份合作协议,后来上升为中美科技合作机制,跨度长达数十年。国际间的科技合作使得北京正负电子对撞机工程在方案选择、设计和建设等方面都获得了极大帮助,使得对撞机如期建成,成功实现对撞。李政道长期关心和支持北京正负电子对撞机的改造升级工作,使之成为世界上在τ-粲物理研究能区最先进实验装置之一。2004年,李政道致信国家领导人,建议在大亚湾开展中微子物理实验。2011年大亚湾中微子实验项目建成后,取得了一系列在全球具有重要科学意义的实验,大大提高了我国在国际科技界的影响力。

也是在1979年,李政道应中国科学院和外交部之邀,在北京科学会堂为来自全国26个省市自治区、80多所高校和科研单位的近千名学者、研究生讲授《统计力学》及《场论和粒子物理》两门课,帮助国内科研人员尽快跟上国外同行的步伐。目睹当时祖国面临人才断档的严重危机状况,也看到了中国有大批潜在的青年科研人才。有感于当时中国尚未有一套让中国有才干的青年出国深造的制度,他决定尽快为中国的一批年轻人创造系统学习和发展的机会,特别是让他们能到美国世界一流的研究院和大学去系统学习。在国家领导人及多部委的支持下,李政道亲自设计的中美联合招考物理研究生项目(CUSPEA)得以顺利实施,众多国内高校纷纷加入进来。而许多美国高校也在李政道的号召下参与该项目。自1979年的试点考试起的十年间,通过CUSPEA派出的留学生总计915人。这些CUSPEA学者的贡献,无疑将对中国科学事业与国际物理学的发展产生深远影响。而李政道也深感“CUSPEA有意义、有价值”,甚至比他发现宇称不守恒还有意义。这一培养模式又推广到生物化学(CUSBEA)和化学(CGP)领域,累计选拔1600余人赴美留学。

1981年,89位学部委员致函领导,建议借鉴科学发达国家的成功实践,设立面向全国基础研究的自然科学基金,充分发挥科学家在配置基础研究资源方面的作用。学部委员们的提议得到了中央领导的首肯,中国科学院的科学基金从1982年起开始实施。为促成全国自然科学基金制度的进一步完善,李政道收集了众多有关发达国家的国家自然科学基金机构的资料,供科学院的领导者们参考研究,并在两次写给邓小平的信中,提及关于国家自然科学基金委员会的建设设想。1985年在收到邓小平接见时,李政道再次陈述了建立国家自然科学基金制度的重要性,当场得到了邓小平等中央领导的肯定,直接促成了国家自然科学基金委员会的设立。制度实施以来,国家自然科学基金经费大幅增长,赞助项目覆盖领域日趋拓宽,取得了大量卓有价值的研究成果,培养和稳定了一支从事前沿研究的科学家队伍,对中国基础科学研究整体水平的进步影响深远。

1981年2月,李政道致信邓小平等中央领导同志,首次向国内领导人提及了“博士后”的概念。1983年3月,李政道对在中国设立博士后科研流动站提出初步建议。1984年5月,时任中央顾问委员会主任的邓小平在北京人民大会堂会见李政道夫妇,听取他关于实施博士后制度的方案和建议。李政道提出可否在科研条件较好、学术氛围较浓厚的一些高校和科研院所首先建立十几个博士后流动站作试点,邓小平当即表示赞成。其后,李政道再次致信中央领导同志及国家科委、中国科学院、教育部负责同志,提出了对“博士后”青年科技人员安排的建议,其中涉及到解决户籍、工资、编制、住房等一系列实际问题。1985年7月,中国博士后制度在李政道的推动和中央领导的关心与大力支持下正式建立,为国家造就了一大批高水平的科技人才。

1986年,为了促进中国与国际科学技术界的交流,加快中国科学研究的发展,时任中国科学院院长周光召建议李政道先生协助中国科学院与国际民间学术机构——世界实验室合作建立中国高等科学技术中心(简称“CCAST”)。1986年10月,CCAST在北京正式建立,李政道担任终身主任。在李政道的建议下,北京现代物理中心于1986年在北京大学成立,浙江近代物理中心于1991年在浙江大学成立。这些强有力的基础科学研究基地的建立,在国内创造的了良好的学术环境,让中国的学者能及时得到国际上基础科学研究的最新发展信息,令当时世界科学界的一些前沿学科得以迅速在国内展开,大大推进了国内基础科学研究的恢复和快速发展。

1998年,李政道为纪念夫人秦惠䇹,以私人积蓄建立“秦惠䇹与李政道中国大学生见习进修基金”(Hui-Chun Chin and Tsung-Dao Lee Chinese Undergraduate Research Endowment,CURE,简称“䇹政基金”),䇹政基金现支持北京大学、复旦大学、上海交通大学、苏州大学、兰州大学与台湾清华大学等六所高校的优秀本科学生进行基础领域的科学研究工作,使他们有机会与活跃在第一线的高水平科学家接触,扩展他们的视野。促进了两岸学术文化交流,影响了大批高校学子崇实创新,勇攀科研高峰。

2011年,专程来上海交大访问的李政道,与时任校长张杰经过数次“秉烛深谈”后表示,要将诺贝尔奖章原件及毕生所藏手稿、信件、书籍和艺术作品等档案资料和位于上海宛平路的旧居无偿赠予有“多年友好交往”的上海交通大学。同年9月,教育部批复同意在上海交大闵行校区选址新建李政道图书馆。场馆于2014年12月28日正式落成,由李政道担任名誉馆长,其长子李中清担任馆长。

2014年12月,李政道致信党和国家领导人,提议在上海交大建设一个类似丹麦“玻尔研究所”的世界顶级科研机构,吸引一群世界上最顶尖的科学家,形成自由探索的学术氛围,历练一批属于中国自己的顶级科学家,推动物理学及其交叉学科研究的重大发展。2016年11月28日李政道研究所在上海交通大学正式成立。2018年4月7日,李政道受聘为李政道研究所名誉所长。

2021年3月,在李政道同意和肯定下,上海交通大学创立李政道物理班,将在全国选拔优秀高中毕业生,探索解决我国基础学科优秀人才培养的根本问题,为国家培养具备原始创新能力的卓越人才和基础学科领军人才。

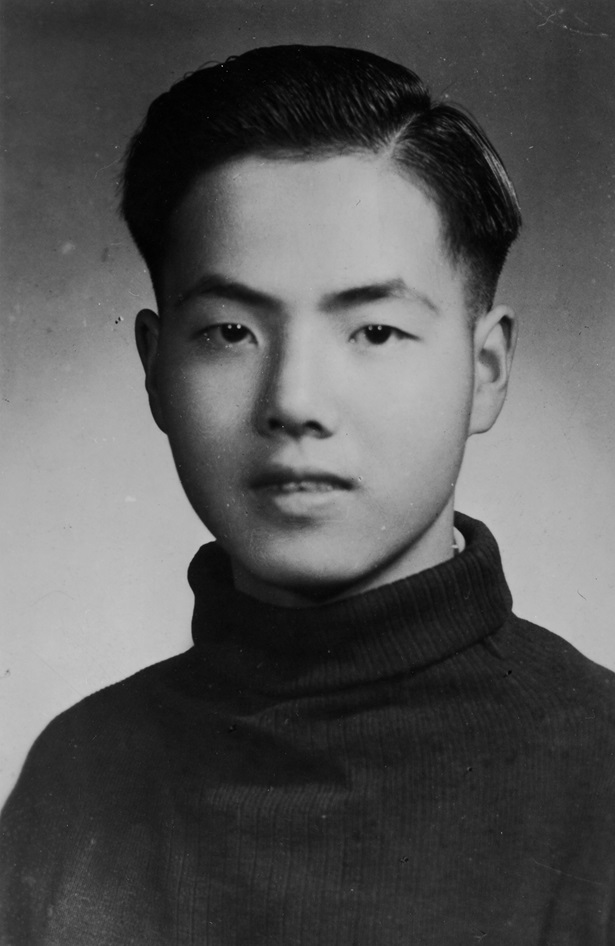

Tsung-Dao Lee participated in the CUSPEA delegation's summary activity

李政道曾经这样解读科学与艺术——“科学是对自然界的现象进行创新的准确的观察和抽象,这抽象的总结就是自然定律。艺术是用创新的方法唤起每个人的意识或潜意识中深藏着的情感。艺术和科学的共同基础是人类的创作力,它们追求的目标都是真理的普遍性。科学和艺术是一个硬币的两面”。

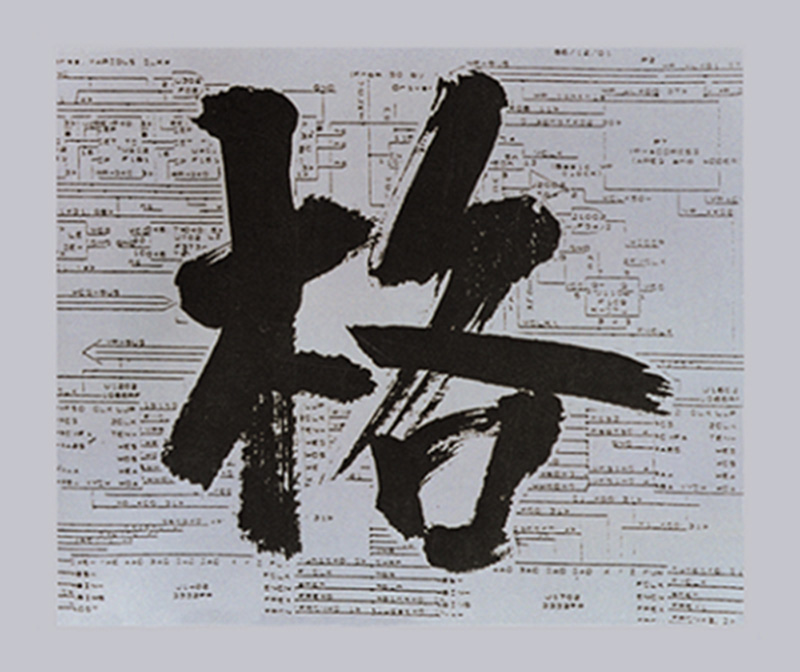

1987年起,为给中国高等科学技术中心举办的国际科学学术会议创作主题画,李政道曾邀请李可染、吴作人、黄胄、华君武、吴冠中、常沙娜、袁运甫、刘巨德、鲁晓波、陈雅丹等艺术大师及杰出艺术家进行创作,探求在更深层次中的科学与艺术对话,产生出一大批科学与艺术融合的珍品。李政道在从事物理学研究的同时,用彩笔抒发了对人生,对自然的真情诗意,积累了几百幅随笔画作,表达了一位科学家的爱情、亲情和友情。

为了更好地开展科学与艺术结合的实践探索,李政道先生于2013年捐资建立“上海交通大学李政道科学与艺术讲座基金”,以科学题材为主题,举办科学专题研讨会及全国性的艺术作品大奖赛,推动科学与艺术融合及创新,培养科艺融会的创新型人才。

2024年8月4日,李政道先生永远离开了我们。我们缅怀李政道先生,缅怀他心通天宇,情系华夏,用近百年的物理人生谱写出不朽的传奇华章。他在物理学领域的辉煌成就和为祖国科学明天的无私奉献,将永载科学史册。他胸怀辽阔、笃行致远的科学精神,将永远激励一代又一代中国科学家与学子不懈奋斗,铸就中国科技新的辉煌。

Tsung-Dao Lee made a thematic design “Ge”